It was middle of the nineteenth century. The management of the port of Calcutta in British India was then in the hands of the Marine Department of Provincial Government. At the mouth of Sundarbans, storms and for other reasons sailing ships, steamer, country boat etc often sea wrecked. Fortunate seamens and passengers those who could able to escape from wreck, but often grabbed by tigers of densely populated forest and crocodiles of the narrow salty creek of Sundarban.

|

| Erstwhile Locations of Refuge Houses |

In the year of 1850, a sailing ship called Ariadan sank in the face of the Sundarbans. Then, thinking of the plight of the sailors, Captain T. E. Rogers proposed to the provincial government for erection of some shelter to assist the sea wrecked sailors. As proposed, three shelters were erected on the face of the sea in the Sundarbans. One is on the channel creek (Baratala River), one on the Sabtermukhi river and another on the Jameera or Thakuron river. These shelters are named as Refuge House.

Around the year 1865, the ship started to operate on the Matla River. As a result, the Marine Department proposed to build two more refuge houses, and in December of that year, the provincial government approved the proposal for refuge houses on Belchery and Bangaduni Islands. Another refuge house was erected at Preston Point of Channel Creek, as proposed by the provincial government. The location of these six refuge houses and their names were like below:

Number A is at Preston Point of Creek Channel painted White.

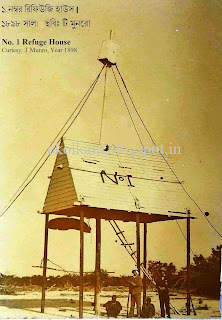

Number 1 is at Pitt's Point on Channel Creek painted Red

Number 2 is at the faces of the Sabtermukhi River painted White.

Number 3 is at the faces of the Jameera or Thakuron River painted Black.

Number 4 is at the Belchery Island painter White.

Number 5 is at the Bangaduni Island painted White.

Calcutta Port Commissioners was constituted on 1870 and by this time port approaches also come into the jurisdiction of Commissioners. Refuge houses as a part of port approaches came into the hands of the Port Commissioner.

Only water and a small amount of food were kept in these refuge houses during the period before 1870. Later, the following items were supplied in each of the refuge house :

1 cwt. biscuit, 3 Flannnel shirts, 3 Cloth trousers, 3 country blankets,3 pairs canvas shoes, 8 sun hats, 1 tin pot,1 tin lantern, 1 lb of candles,2 lbs of nails, 1 cold chisel, 1 hammer, 1 gimlet; 1 Flint, steel and solah for tinder; 2 boxes of matches in tin boxes, 15 ft canvas hose, 12 tin of soups (1 lb. tins) , 1 axe, 20 fathoms 1.5 inch coir roe,1 punt, 1 paddles, 2 bamboos, 1 chart in tin case with tight fitting lid; also set of instructions in English French and Native language, 100 gallons of water in tank.

The printed instructions to the wrecked sailors was like this

: "Never leave the Refuge House until no help is available. The heart of

young palm tree would be found eatable grows in sufficient numbers. If searched, scurvy grass in and

around house can be found and eatable if cooked. Oyster can be found on the bed of the river

and very nutritious after cooking. You must close the lid of the water

tank when leaving the Refuge House. Always be together because there are enough

tigers. You will signal danger by lighting a fire with the surrounding dry

wood. After each storm, a steamer is sent to visit the Refuge Houses, in case

if you do not have a boat, it is better to stay in the Refuge House as long as

no help is available. If there is an accident in normal weather, send the news

to Mad Point, Saugor Island or Port Canning. ” And so on.

From the very beginning, from their existence, these houses were invariably looted. Though the then Lieutenant Governor of Bengal in his letter no 397 dated January 24, 1867, directed the then Inspector General of Police that the Sub Inspector of 24 Parganas inspect the refuge houses constantly during the cold season and at least once a month during monsoon. However, in 1871 the Government determined to take no measures of protection owing to be it too costly and not worth adopting.

Upto 1869, in eighteen years of their existences, sailors of accidental ships Alma on 1859, P.C. Kinch on 1865 and Jane Jack Mitchell on 1866 used refuge houses. After the Refuge Houses came into the hands of the Port Commissioner, the sailors of the ship, named Mahisur, took shelter in number 3 house in 1882. They later reported that they found nothing in refuge house except eight to ten cans of food, some biscuits and water. Again in 1893, No. 1 house sheltered the crew of French barque Franklin and they did used nine soups of the refuge house, even though they were able to salvage good number of food from the barque. There were even other consignments at the Refuge House, though it was only a month and half after it was replenished . The commissioners had enough questions in their minds about the logic of running these houses. Not only the foods materials were stolen, food were left lying around the Refuge House and found the water tank filled with mud and sand. The Refuge House named A was seen from the inland steamers going into the Duagra river daily and was the first house to be looted. This Refuge House has never been used. In 1887, the Port Commissioner closed this refuge house.

It would have been very pang of disappointment for the poor ship-wreaked seamen and passengers after reaching any of the nearby Refuge House in wet and sore, find there was nothing except the sea on one side, dense jungle with tigers lurking around the house and creeks abounding with crocodiles. By the year 1898, E. W. Petley, the then Deputy Conservator of the Port Commissioner, inspected the Refuge House number 1 and found that a rain pipe fitted to the Refuge House, which was attached to the water tank, was damaged by the robbers. Refuge houses were also damaged. He raised the question that whether these refuge houses need to be run. He said that although the Refuge House 4 and 5 were built for the ships operate in Matla river, they were still being run after the shutdown operation in Matla river. It has not been heard that anyone has used them in the 42 years since it was created. The number 3 house was used at least twice , the number 4 house being located 4 miles east of it. Even if the number 4 house is maintained, there is no justification for maintaining house number 5.

E. W. Petley suggested that there is no need to keep any items other than water tanks in the refuge houses. Reason he said that the goods of the Refuge House would be invariably stolen as usual, and that the sailors would know at least in advance that nothing other than water could be found in those Refuge Houses. Secondly, the Port Commissioner now has enough steamers or can be rented as needed, which can be delivered relief to the nearest Refuge House within a day and a half. The Port Commissioner shut down the Refuge House 1 in 1907 and Refuge House 2, 3 & 4 in 1912 because no one was using them since long.

Estuary of Hooghly R.

Bengali Version:

সময়টা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। ব্রিটিশ ভারতে কলকাতা বন্দরের পরিচালন ভার তখন তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের মেরিন বিভাগের হাতে । সুন্দরবনের সুমুদ্রমুখ থেকে বন্দরে প্রবেশ পথে ঝড় ঝঞ্জায় ও অন্যান্য ঘটনায় জাহাজ স্টিমার দেশি নৌকো ইত্যাদি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে । নাবিকরা জাহাজডুবি থেকে যদিওবা প্রানে বাঁচছেন, সুন্দরবনের লোকবসতিহীন ঘন জঙ্গলে বাঘ, বন্য জন্তু জানোয়ার এবং জলে কুমিরের খপ্পরে পড়ছেন ।

১৮৫০ সালে ‘আরিয়াদন’ নামে একটি সেলিং জাহাজ সুন্দরবনের মুখে ডুবে যায়। তখন দুর্ঘটনাগ্রস্ত জাহাজের নাবিকবৃন্দের দুরাবস্থার কথা চিন্তা করে, টি. ই. রজারস নামে একজন ক্যাপ্টেন, প্রাদেশিক সরকার কে প্রস্তাব দেন দুর্ঘটনাগ্রস্ত নাবিকদের সহায়তার জন্য কতকগুলি আশ্রয় তৈরি করা হোক । প্রস্তাবমত ১৮৫১ সালে সুন্দরবনের সমুদ্র মুখে তিনটি আপদকালীন আশ্রয় গড়ে তোলা হল । একটি চ্যানেল ক্রিকে (বারতলা রিভার), একটি সাবতেরমুখি নদীতে আর একটি জামেরা বা থাকুরন নদীতে । এই আশ্রয়গুলোর পোশাকি নাম দেওয়া হল রিফিউজি হাউস ।

১৮৫৬ সাল বা ওর কাছাকাছি সময়ে মাতলা নদীতে জাহাজ চলাচল শুরু হল । তার ফলশ্রুতিতে আর দুটো রিফিউজি হাউস গড়ে তোলার প্রস্তাব মেরিন ডিপারমেন্ট দিলেন এবং ওই সালের ডিসেম্বর মাসে প্রাদেশিক সরকার বেলচেরি ও বাঙ্গাদুনি দ্বীপে রিফিউজি হাউসের প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন। আবার ১৮৫৯ সালে প্রাদেশিক সরকারের প্রস্তাব মত চ্যানেল ক্রিকের প্রেস্টন পয়েন্টে আরেকটি রিফিউজি হাউস গড়ে তোলা হল । এই ছয়টি রিফিউজি হাউসের অবস্থান ও তাদের নাম গুলি ছিল এরখমঃ

নম্বর “A” সাদা রঙের রিফিউজি হাউস ক্রিক চ্যানেলের প্রেস্টন পয়েন্টে

নম্বর “১” লাল রঙের রিফিউজি হাউস চ্যানেল ক্রিকের পিট’স পয়েন্টে

নম্বর “২” সাদা রঙের রিফিউজি হাউস সাবতেরমুখি নদী মুখে

নম্বর ৩” কালো রঙের রিফিউজি হাউস জুমেরা বাঁ থাকুরন নদী মুখে

নম্বর “৪” সাদা রঙের নামের রিফিউজি হাউস বেলচেরি দ্বীপে

নম্বর “৫” সাদা রঙের নামের রিফিউজি হাউস বাঙ্গাদুনি দ্বীপে

১৮৭০ সালে আইন প্রনয়ন করে বন্দর পরিচালনার ভার প্রাদেশিক সরকারের মেরিন বিভাগের থেকে তুলে দেয়া হয় পোর্ট কমিশনারের হাতে । আর পোর্ট এপ্রচ অর্থাৎ বন্দরে প্রবেশের নদী পথের দায়িত্ব ১৮৮১-৮২ সালে প্রাদেশিক সরকারের থেকে পোর্ট কমিশনারের হাতে ন্যাস্ত হয়। এর সঙ্গে রিফিউজি হাউস গুলি, পোর্ট এপ্রচের অঙ্গ হিসাবে পোর্ট কমিশনারের হাতে আসে ।

১৮৮১-৮২ সালের তথ্য অনুযায়ী , ১৮৫৯ সালে দুর্ঘটনাগ্রস্ত জাহাজ ‘আল মা’, ১৮৬৫ সালে দুর্ঘটনাগ্রস্ত জাহাজ ‘পি সি কিঞ্ছ’ ও ১৮৬৬ সালে দুর্ঘটনাগ্রস্ত জাহাজ ‘জন জাঁক মিশেল’ এর নাবিকরা রিফিউজি হাউসগুলি ব্যবহার করেছিলেন ।

পোর্ট কমিশনারের হাতে আসার আগে অবধি দুর্ঘটনাগ্রস্ত জাহাজের নাবিকদের জন্য এই রিফিউজি হাউস গুলিতে শুধুমাত্র জল আর অল্প পাউরুটি রাখা হত। পরে এগুলিতে রাখা হত চারটি টিন ভর্তি ৫১ কিলো বিস্কুট, তিনটি পশমী জামা, তিনটি প্যান্ট, তিনটি দেশি কম্বল, তিন জোড়া ক্যানভাস জুতা, আটটি রোদ টুপি, একটি টিনের কৌটো,একটি টিনের লন্ঠন,এক পাউন্ড মোমবাতি , দুই পাউন্ড পেরেক, একটি ছেনি, একটি হাতুড়ি, একটি তুরপুন, চকমকি পাথর স্টিল শোলা শুষ্ক খড়কুটা , টিনের কৌটো তে দুই বাক্স দেশলাই ,১৫ ফুটের কানভাস হস পাইপ, এক পাউন্ড ওজনের ১২টি টিনে সুপ , একটি কুঠার , ৩৭ মিটার লম্বা দেড় ইঞ্চির নারকোল দড়ি, একটি ছোট নৌকো , দুটি দাঁড়, দুটি বাঁশ , ইংরাজি ফরাসি ও দেশীয় ভাষায় নির্দেশ সহ একটি টিনের কৌটোতে ম্যাপ , ট্যাঙ্কে ১০০ গ্যালন জল। দুর্ঘটনাগ্রস্ত নাবিকদের জন্য নির্দেশটি থাকতো এরখম “ যতক্ষণ না কোন সাহায্য আসছে ততক্ষণ কোন অবস্থাতেই রিফিউজি হাউস ছেড়ে যাবেন না, ছোট তাল গাছের নরম কাণ্ড খাওয়া যায় যেটা চারিপাশে যথেষ্ট সংখ্যায় পাবেন এবং রিফিউজি হাউস ছেড়ে চলে যাবার সময় অবশ্যই জলের ট্যাঙ্কের ঢাকনাটা বন্ধ করে দিয়ে যাবেন । সর্বদা একত্রে থাকবেন কখনই কারন যথেষ্ট সংখ্যায় বাঘ আছে। আশেপাশের শুকনো কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বিপদ সংকেত দেবেন। প্রত্যেক ঝড় ঝঞ্জার পর একটি স্টিমার পাঠানো হয় রিফিউজি হাউসগুলিতে ঘুরে আসার জন্য, সেক্ষেত্রে যদি আপনাদের কাছে নৌকো না থাকে, যতক্ষণ না কোন সাহায্য আসছে ততক্ষণ রিফিউজি হাউসে থাকাই ভালো । যদি স্বাভাবিক আবহাওয়াতে দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে মাড পয়েন্ট, সাগর দ্বীপ অথবা পোর্ট ক্যানিং এ খবর পাঠান।“ এবং ইত্যাদি ।

১৮৬৭ সালে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর ২৪সে জানুয়ারী তাঁর ৩৯৭ নম্বর চিঠিতে তৎকালীন ইনস্পেক্টর জেনেরাল অফ পুলিশ কে নির্দেশ দেন যে ২৪ পারগনার সাব ইনস্পেক্টর শীতকালে অনবরত ও বর্ষার সময় প্রত্যেক মাসে ইন্সপেকশন করবেন রিফিউজি হাউস গুলিতে। যাইহোক ১৮৭১ সালে সরকার এই নির্দেশ তুলে নিলেন ব্যয়বহুলতার জন্য ও যৌতিকতাহীনের জন্য ।

রিফিউজি হাউস গুলি চালু হবার পর থেকেই একটা সমস্যা লেগেই ছিল। অবশ্যম্ভাবী ভাবে জিনিসপত্র লুট হওয়া । রিফিউজি হাউসগুলি পোর্ট কমিশনারের হাতে আসার পর ১৮৮২ সালে ‘মহিসুর’ নামে জাহাজের নাবিকরা তিন নম্বর হাউসে আশ্রয় নেয়, তারা পরে লিখিত ভাবে জানায় যে আট দশটি টিনজাত খাবার, কিছু বিস্কুট ও জল ছাড়া আর কিছুই ওই রিফিউজি হাউসে ছিল না। আবার ১৮৯৩ সালে যখন ফরাসি বারকিউ জাহাজ ‘ফ্রাঙ্কলিন’ দুর্ঘটনার কবলে পড়লো, যদিও তারা ডাঙ্গায় ভাল রখমের খাবার নিয়ে যেতে পেরেছিল, তবু রিফিউজি হাউসের নয়টি সুপ তাঁরা ব্যবহার করেছিল। এমনকি রিফিউজি হাউসে অন্য মাল পত্রগুলিও সব ছিল যদিও ঘটনাটি ঘটে ছিল সব জিনিস রেখে আসার পরে মাত্র এক দের মাসের মধ্যে ।এই দুটি ঘটনা ছাড়া, রিফিউজি হাউস গুলিতে মালপত্র চুরি নিয়ে অভিযোগ লেগেই থাকতো। চালু রাখলেও এই হাউস গুলির যৌতিকতা নিয়ে পোর্ট কমিশনারস এর মনেও যথেষ্ট প্রশ্ন ছিল। শুধু মাল পত্র চুরি হয়ে যাওয়া নয় , টিন জাত খাবার খোলা অবস্থায় রিফিউজি হাউস এর চারিপাশে পড়ে থাকা এমনকি এমনও হত খাবার জলের ট্যাঙ্কে মাটি বাঁ বালি পাওয়া যেত । জলটি স্বাভাবিক ভাবেই দূষিত হয়ে পান যোগ্য থাকতো না । দুয়াগ্রা নদী দিয়ে যাবার সময় নদী থেকেই “A” নামের রিফিউজি হাউসটিকে দেখা যেত আর ওটাই প্রথমে লুট হত। আর এই রিফিউজি হাউসটি কখনো ব্যবহার হয়েছে বলেও জানা যায় নি। ১৮৮৪ সালে পোর্ট কমিশনার এই রিফিউজি হাউসটিকে বন্ধ করে দেন।

খুবই দুখঃজনক হত যে দুর্ঘটনাগ্রস্ত জাহাজের নাবিক ও যাত্রীরা ক্লান্ত অবসন্ন অবস্থায় কাছাকাছি যেকোনো একটি রিফিউজি হাউস পৌঁছে দেখতেন সেখানে কিছুই নেই শুধু একদিকে সমুদ্র, অন্যদিকে বাঘ ও অন্যান্য বন্য জন্তুতে পরিপূর্ণ গভীর গহীন জঙ্গল আর কুমীরে পরিপূর্ণ নোনা জলের খাল ছাড়া । ১৮৯৮ সাল নাগাদ ই. ডব্লিউ. পেটলে, পোর্ট কমিশনারের তৎকালীন ডেপুটি কনজারভেটর, ১ নুম্বর রিফিউজি হাউসের ইন্সপেকশন করে দেখেন রিফিউজি হাউসের মাথায় লাগানো রেন পাইপ যেটি জলের ট্যাঙ্কের সাথে যুক্ত থাকে সেটিও ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে । রিফিউজি হাউসের ও ক্ষতি করা হয়েছে। তিনি এই প্রশ্নও তোলেন যে এই রিফিউজি হাউসগুলোকে আদৌ আর চালানোর দরকার আছে কিনা । তিনি বলেন যদিও মাতলা নদীর জন্য ৪ ও ৫ নম্বর রিফিউজি হাউসদুটিকে কে বানানো হয়েছিল তবুও মাতলা নদীতে জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যাবার পরও সেগুলোকে চালানো হচ্ছে। তৈরি হওয়ার পরে ৪২ বছরে এগুলোকে কেউ ব্যবহার করেছে বলেও শোনা যায় নি। ১৮৯৮ সাল অবধি তিন নম্বর হাউসটি অন্তত দু বার ব্যবহার হয়েছিল, সেটির ১৫ মাইল পূর্ব দিকে চার নম্বর হাউসটি অবস্থিত । চার নম্বর হাউস টিকে যদি রাখাও হয়, পাঁচ নম্বর হাউস টিকে রাখার কোন যৌতিকতা নেই।

ই. ডব্লিউ. পেটলে প্রস্তাব দিলেন জলের ট্যাংক ছাড়া অন্য কোন রখম জিনিস রিফিউজি হাউসগুলিতে রাখার দরকার নেই। এর কারন হিসাবে তিনি বললেন প্রথমত রিফিউজি হাউসের জিনিসপত্রগুলি চুরিই হবেই আর নাবিকরাও অন্তত আগে থেকেই জানবে ওই রিফিউজি হাউসগুলিতে জল ছাড়া অন্য কোন জিনিস পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত পোর্ট কমিসনারের হাতে এখন যথেষ্ট পরিমান ষ্টীমার আছে বা দরকার মত ভাড়া করা যেতে পারে যেগুলি নিয়ে এক দেড় দিনের মধ্যে ত্রাণ সাহায্য পৌঁছে দেয়া যেতে পারে দুরতম রিফিউজি হাউসে । যতদূর জানা যায়, পোর্ট কমিশনার ১৯০৭ সালে ১ নম্বর রিফিউজি হাউসটি ও ১৯১২ সালে ২,৩ ও ৪ নম্বর রিফিউজি হাউস গুলি বন্ধ করে দেন কারন বহুদিন এগুলো আর কেউ ব্যবহার করছিল না ।

Information Source :

- Administrative report of Commissioners for the Improvement for the Port of Calcutta 1882-83 P- 35

- The nautical magazine and naval chronicle for 1856 - a subject connected with maritime affairs Page 334 & 335.

- Documents of 1898 at KoPT Maritime Archives .

Article published in :

Pattan Bharati Magazine 2021-22 of Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata in Hindi Language.

Mohana Magazine in 2021 of Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata in Bengali Language